Расчет стерилизатора непрерывного действия.

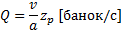

Производительность стерилизатора непрерывного действия определяется по зависимости:

где,

- скорость ленты стерилизации, м/с;

- скорость ленты стерилизации, м/с;

- расстояние между банками по длине ленты, м;

- расстояние между банками по длине ленты, м;

- число установленных банок в ряду по ширине ленты, штук.

- число установленных банок в ряду по ширине ленты, штук.

Тепловой расчет стерилизатора непрерывного действия производится по каждому участку в отдельности (нагрева банок с продуктами, стерилизации банок с продуктами) по методике аналогичной с методикой для теплового расчета стерилизатора периодического действия.

Расчет сушильных установок.

В качестве примера рассмотрим одноступенчатую сушильную установку (одна ступень сушки).

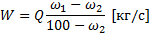

Количество влаги испаряемой из продукта определяется по зависимости:

где,

- производительность сушилки по входному продукту, кг/с;

- производительность сушилки по входному продукту, кг/с;

- начальная влажность продукта, %;

- начальная влажность продукта, %;

- конечная влажность продукта, %.

- конечная влажность продукта, %.

Производительность сушилки по конечному (высушенному продукту) определяется по зависимости:

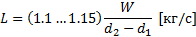

Необходимый расход воздуха в сушилке определяется по зависимости:

где,

- влагосодержание воздуха при выходе из сушилки в гр воды на 1 кг сухого воздуха;

- влагосодержание воздуха при выходе из сушилки в гр воды на 1 кг сухого воздуха;

- влагосодержание воздуха при выходе из калорифера (оно же равно влагосодержанию воздуха при поступлении в калорифер) в гр воды на 1 кг сухого воздуха.

- влагосодержание воздуха при выходе из калорифера (оно же равно влагосодержанию воздуха при поступлении в калорифер) в гр воды на 1 кг сухого воздуха.

Процесс сушки лучше всего наложить на диаграмме I-d для воздуха и задавшись температурой и влагосодержанием воздуха окружающей среды определить температуру и энтальпию воздуха в конце нагрева. Считая процесс сушки при постоянной энтальпии, определяем по этой же диаграмме влагосодержание и температуру воздуха при выходе из сушилки а также парциальное давление насыщенных паров воздуха при входе в калорифер.

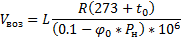

Объемный расход воздуха определяется по зависимости:

где,

=278 Дж/(кг К) газовая постоянная для воздуха;

=278 Дж/(кг К) газовая постоянная для воздуха;

- температура наружного воздуха, °С;

- температура наружного воздуха, °С;

- относительная влажность наружного воздуха, % (определяется по той же диаграмме по параметрам входного воздуха);

- относительная влажность наружного воздуха, % (определяется по той же диаграмме по параметрам входного воздуха);

- парциальное давление насыщенных паров наружного воздуха, мПа.

- парциальное давление насыщенных паров наружного воздуха, мПа.

Необходимый расход тепла в калорифере для нагрева воздуха идущего на сушку, определяется по зависимости:

где,

- удельная энтальпия наружного воздуха, поступающего в калорифер, кДж/кг;

- удельная энтальпия наружного воздуха, поступающего в калорифер, кДж/кг;

- удельная энтальпия воздуха при выходе из калорифера, кДж/кг.

- удельная энтальпия воздуха при выходе из калорифера, кДж/кг.

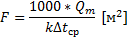

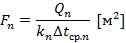

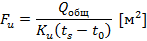

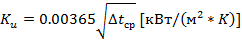

Необходимая поверхность теплообмена определяется по зависимости:

где,

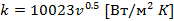

коэффициент теплопередачи для оребренной поверхности калорифера;

коэффициент теплопередачи для оребренной поверхности калорифера;

-скорость движения воздуха в калорифере, м/с;

-скорость движения воздуха в калорифере, м/с;

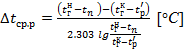

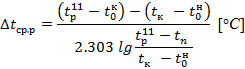

- средняя логарифмическая разность температур между теплоносителем и нагреваемым воздухом, °С (см. расчет по рис. 1, 2, 3 и 4).

- средняя логарифмическая разность температур между теплоносителем и нагреваемым воздухом, °С (см. расчет по рис. 1, 2, 3 и 4).

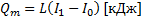

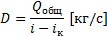

Если обогрев калорифера паром, то расход пара определяется по зависимости:

где,

и

и  - удельная энтальпия греющего пара и конденсата, кДж/кг.

- удельная энтальпия греющего пара и конденсата, кДж/кг.

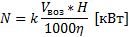

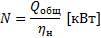

Расчетная необходимая мощность привода вентилятора определяется по зависимости:

где,

- напор, развиваемый вентилятором, Па. Обычно Н = (1000...2000) Па;

- напор, развиваемый вентилятором, Па. Обычно Н = (1000...2000) Па;

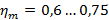

= 0, 6...0, 75 КПД вентилятора;

= 0, 6...0, 75 КПД вентилятора;

- коэффициент запаса мощности =1, 5 для двигателей мощностью (0, 5...1, 0) кВт и 1, 15 для более мощных двигателей.

- коэффициент запаса мощности =1, 5 для двигателей мощностью (0, 5...1, 0) кВт и 1, 15 для более мощных двигателей.

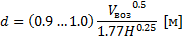

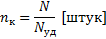

Необходимый диаметр ротора вентилятора определяется по зависимости:

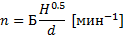

Необходимая частота вращения ротора вентилятора определяется по зависимости:

где,

-для центробежных вентиляторов, Б = 17, 4;

-для осевых вентиляторов Б = 63, 5.

При нагреве калорифера тэнами, установленная общая мощность нагревательных элементов определяется по зависимости:

где,

- КПД электродвигателей

- КПД электродвигателей

Расчет обжарочной печи

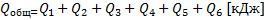

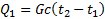

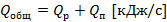

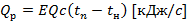

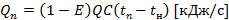

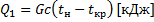

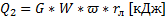

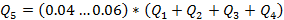

Общий расход тепла в обжарочной печи непрерывного действия может быть определен по зависимости:

где,

- затраты тепла на нагрев продукта;

- затраты тепла на нагрев продукта;

- производительность обжарочной печи по входному продукту обжарки, кг/с;

- производительность обжарочной печи по входному продукту обжарки, кг/с;

- удельная теплоемкость продукта обжарки, кДж/(кг-К);

- удельная теплоемкость продукта обжарки, кДж/(кг-К);

- конечная средняя температура обжаренного продукта, °С. Принимается для расчетов для растительного сырья в среднем 100°С или на (30...40)°С ниже средней температуры массы в печи;

- конечная средняя температура обжаренного продукта, °С. Принимается для расчетов для растительного сырья в среднем 100°С или на (30...40)°С ниже средней температуры массы в печи;

- начальная температура продукта поступившего на обжарку, 1°С. Принимается равным температуре окружающей среды (20...25)°С;

- начальная температура продукта поступившего на обжарку, 1°С. Принимается равным температуре окружающей среды (20...25)°С;

- расход тепла на выпаривание влаги из продукта;

- расход тепла на выпаривание влаги из продукта;

- истинный процент ужарки продукта, %. Для растительного сырья находится в пределах (35...60)%. Определяется по технологии;

- истинный процент ужарки продукта, %. Для растительного сырья находится в пределах (35...60)%. Определяется по технологии;

- удельная теплота парообразования, кДж/кг. Принимается при температуре продукта при жарке. Если конечная температура продукта при жарке 100°С, то удельная теплота парообразования 2258, 4 кДж/кг;

- удельная теплота парообразования, кДж/кг. Принимается при температуре продукта при жарке. Если конечная температура продукта при жарке 100°С, то удельная теплота парообразования 2258, 4 кДж/кг;

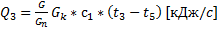

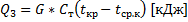

- расход тепла на нагрев сеток, в которых жарится продукт;

- расход тепла на нагрев сеток, в которых жарится продукт;

- масса продукта, помещаемая в одну сетку, кг;

- масса продукта, помещаемая в одну сетку, кг;

- масса одной сетки, кг;

- масса одной сетки, кг;

= 0, 482 кДж/(кг К)- удельная теплоемкость стали, из которой изготовлены сетки;

= 0, 482 кДж/(кг К)- удельная теплоемкость стали, из которой изготовлены сетки;

- средняя температура масла в печи, °С;

- средняя температура масла в печи, °С;

- начальная температура сеток до входа в масляную ванну, °С. Для расчетов принимается на 5 °С выше окружающей среды.

- начальная температура сеток до входа в масляную ванну, °С. Для расчетов принимается на 5 °С выше окружающей среды.

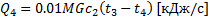

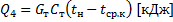

- расход тепла на нагревание доливаемого масла в ходе жарки,

- расход тепла на нагревание доливаемого масла в ходе жарки,

- расход масла на жарку, %. Принимается по технологии жарки в процентах к исходному продукту. Для растительного сырья в расчетах ложно принимать в пределах (10...20) %;

- расход масла на жарку, %. Принимается по технологии жарки в процентах к исходному продукту. Для растительного сырья в расчетах ложно принимать в пределах (10...20) %;

=1, 93 кДж/(кг К) - удельная теплоемкость подсолнечного масла. Если по технологии предусмотрен другой вид масла или смесь масел, то удельную теплоемкость необходимо определить по таблице или как для смеси (расчет см. выше);

=1, 93 кДж/(кг К) - удельная теплоемкость подсолнечного масла. Если по технологии предусмотрен другой вид масла или смесь масел, то удельную теплоемкость необходимо определить по таблице или как для смеси (расчет см. выше);

- температура доливаемого масла, °С. Если масло хранилось в цеху в расходной емкости, то для расчета принимается температура окружающей среды;

- температура доливаемого масла, °С. Если масло хранилось в цеху в расходной емкости, то для расчета принимается температура окружающей среды;

- расход тепла на нагрев доливаемой охлаждающей воды;

- расход тепла на нагрев доливаемой охлаждающей воды;

- расход охлаждающей воды, кг/кг. Принимается в зависимости от технологии в кг воды на 1 кг продукта. Для растительного сырья в расчетах можно принимать

- расход охлаждающей воды, кг/кг. Принимается в зависимости от технологии в кг воды на 1 кг продукта. Для растительного сырья в расчетах можно принимать  = (1... 2) кг/кг;

= (1... 2) кг/кг;

- конечная температура охлаждающей воды, °С. Для расчетов, если не уточнено технологией, можно принимать в пределах половины температуры продукта в конце жарки;

- конечная температура охлаждающей воды, °С. Для расчетов, если не уточнено технологией, можно принимать в пределах половины температуры продукта в конце жарки;

- начальная температура охлаждающей воды, °С;

- начальная температура охлаждающей воды, °С;

- удельная теплоемкость воды, кДж/(кг К).

- удельная теплоемкость воды, кДж/(кг К).

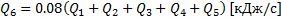

- расход тепла на компенсацию потерь в окружающую среду конвекцией и теплоизлучением в пределах 8% от общих затрат тепла. Рассмотрим случай нагрева масляной ванны паровым теплообменником.

- расход тепла на компенсацию потерь в окружающую среду конвекцией и теплоизлучением в пределах 8% от общих затрат тепла. Рассмотрим случай нагрева масляной ванны паровым теплообменником.

Необходимый расход пара определяется по зависимости:

где,

и

и  — удельная энтальпия греющего пара и отходящего конденсата, кДж/кг. Определяется по таблице в зависимости от давления или температуры пара.

— удельная энтальпия греющего пара и отходящего конденсата, кДж/кг. Определяется по таблице в зависимости от давления или температуры пара.

Необходимая поверхность теплообмена определяется по зависимости:

где,

к - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 К). Для обжарочных печей, где греющие трубы для прохода пара расположены в жарочной ванне, этот коэффициент в пределах (400...500) кВт/(м2 К).

Общая длина греющих труб теплообменника может быть определена по зависимости:

где,

d - принятый (или заданный) диаметр трубы, м.

При электрообогреве жарочной ванны, необходимая общая мощность нагревательных элементов определится по зависимости:

где,

= 0, 6... 0, 75 - КПД нагревательных элементов.

= 0, 6... 0, 75 - КПД нагревательных элементов.

Общее число установленных электронагревателей определяется по зависимости:

где,

- мощность одного электронагревателя, кВт. Принимается ближайшее большее целое значение.

- мощность одного электронагревателя, кВт. Принимается ближайшее большее целое значение.

Расчет пастеризатора.

Коэффициент регенерации тепла в пастеризаторе определяется по зависимости:

где,

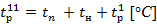

- температура пастеризуемой жидкости после подогрева в секции регенерации, °С;

- температура пастеризуемой жидкости после подогрева в секции регенерации, °С;

- температура пастеризации жидкости, °С;

- температура пастеризации жидкости, °С;

- начальная температура пастеризации жидкости, °С,

- начальная температура пастеризации жидкости, °С,

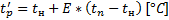

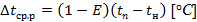

Из этой зависимости вытекает, что температура жидкости после подогрева в секции регенерации определяется по зависимости:

Полный расход тепла в процессе пастеризации можно определить из зависимости:

где,

- расход тепла в секции регенерации;

- расход тепла в секции регенерации;

- производительность непрерывного пастеризатора, кг/с;

- производительность непрерывного пастеризатора, кг/с;

- удельная теплоемкость пастеризуемой жидкости (или смеси жидкостей), кДж/(кг К).

- удельная теплоемкость пастеризуемой жидкости (или смеси жидкостей), кДж/(кг К).

- расход тепла в секции пастеризатора.

- расход тепла в секции пастеризатора.

Количество тепла, отданное охлаждающей воде, может быть определено по зависимости:

где,

- коэффициент теплопередачи в секции регенерации, кВт/(м2 К);

- коэффициент теплопередачи в секции регенерации, кВт/(м2 К);

средняя разность температур нагреваемой и охлаждающей жидкостей в секции регенерации.

средняя разность температур нагреваемой и охлаждающей жидкостей в секции регенерации.

Необходимая поверхность теплообмена секции пастеризации можно определить из зависимости:

где,

- коэффициент теплопередачи в секции пастеризации, кВт/(м2 К);

- коэффициент теплопередачи в секции пастеризации, кВт/(м2 К);

- средняя разность температур между теплоносителем и пастеризуемой жидкостью. Знак «плюс» перед скобкой ставится для большей разности, а «минус» перед меньшей разностью, а также числитель под знаком логарифма - большая разность.

- средняя разность температур между теплоносителем и пастеризуемой жидкостью. Знак «плюс» перед скобкой ставится для большей разности, а «минус» перед меньшей разностью, а также числитель под знаком логарифма - большая разность.

Необходимая поверхность теплообмена в секции охлаждения может быть определена по зависимости:

где,

- коэффициент теплопередачи в секции охлаждения, кВт/(м2 К);

- коэффициент теплопередачи в секции охлаждения, кВт/(м2 К);

- средняя разность температур между охлаждаемой жидкостью и охлаждающей водой (или другого хладагента). Замечание относительно знаков разностей аналогичны знакам секции пастеризатора;

- средняя разность температур между охлаждаемой жидкостью и охлаждающей водой (или другого хладагента). Замечание относительно знаков разностей аналогичны знакам секции пастеризатора;

- температура охлаждаемой жидкости при входе в секции охлаждения, °С;

- температура охлаждаемой жидкости при входе в секции охлаждения, °С;

- конечная температура охлаждающей жидкости, °С;

- конечная температура охлаждающей жидкости, °С;

- начальная температура охлаждающей воды (или другого хладагента), °С;

- начальная температура охлаждающей воды (или другого хладагента), °С;

- конечная температура охлаждающей воды при выходе из охлаждающей секции, °С.

- конечная температура охлаждающей воды при выходе из охлаждающей секции, °С.

Температура пастеризуемой жидкости перед входом в секцию охлаждения можно определить по зависимости:

Необходимое количество рабочих пластин в пластинчатом пастеризаторе можно получить в результате деления соответствующих поверхностей теплообмена каждой секции на поверхность теплообмена одной пластины.

Значение температур в каждой секции пастеризуемой жидкости определяется технологией.

В каждом конкретном случае необходимо учитывать схему хода пастеризуемой и затем охлаждаемой жидкости, а также ход охлаждающей воды или другого хладагента и строить тепловой расчет по аналогичной с приведенной схеме.

При применении во всех секциях пластинчатого пастеризатора одинаковых пластин, производительность пастеризатора определяется произведением скорости прохождения жидкости на минимальное количество пластин в одной из секции на поверхность сечения каналов пластины, пропускающие жидкость в одну сторону.

Расчет холода.

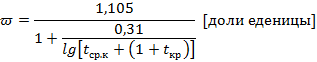

Количество вымерзающей воды (в долях от общего содержания воды в кг продукта) для пищевых продуктов может быть определено по зависимости:

где,

- абсолютная величина средней конечной температуры продукта при замораживании, °С;

- абсолютная величина средней конечной температуры продукта при замораживании, °С;

- абсолютная величина криоскопической температуры продукта, °С.

- абсолютная величина криоскопической температуры продукта, °С.

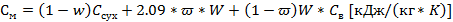

Удельная теплоемкость замороженного продукта определяется по зависимости:

где,

- удельная теплоемкость сухих веществ содержащихся в продукте, кДж/(кг К). В расчетах, для продуктов содержащих жир можно принимать 0^=1, 34 кДж/(кг К), а для продуктов не содержащих жир, можно принимать

- удельная теплоемкость сухих веществ содержащихся в продукте, кДж/(кг К). В расчетах, для продуктов содержащих жир можно принимать 0^=1, 34 кДж/(кг К), а для продуктов не содержащих жир, можно принимать  =1, 256 кДж/(кг К);

=1, 256 кДж/(кг К);  =4, 18 кДж/(кг К) - удельная теплоемкость не превращающейся в лед части воды;

=4, 18 кДж/(кг К) - удельная теплоемкость не превращающейся в лед части воды;

W - относительное содержание воды в продукте, в долях единицы.

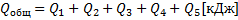

Общий расход холода на замораживание продукта определяется по зависимости (в периодическом процессе):

где,

- расход холода на охлаждение продукта до начала замораживания;

- расход холода на охлаждение продукта до начала замораживания;

- масса замораживаемого продукта, кг;

- масса замораживаемого продукта, кг;

- удельная теплоемкость замораживаемого продукта (до его замораживания), кДж/(кг К);

- удельная теплоемкость замораживаемого продукта (до его замораживания), кДж/(кг К);

- начальная температура продукта, °С;

- начальная температура продукта, °С;

- расход холода на вымораживание воды в продукте;

- расход холода на вымораживание воды в продукте;

= 335 кДж/ кг - удельная теплота затвердевания воды;

= 335 кДж/ кг - удельная теплота затвердевания воды;

- расход холода на охлаждение сухих веществ, льда и незамерзающей части воды в продукте;

- расход холода на охлаждение сухих веществ, льда и незамерзающей части воды в продукте;

- расход холода на охлаждение тары;

- расход холода на охлаждение тары;

- масса тары, кг;

- масса тары, кг;

- удельная теплоемкость материала тары. Если тара изготовлена из стали, то

- удельная теплоемкость материала тары. Если тара изготовлена из стали, то  =1, 34 кДж/(кг К);

=1, 34 кДж/(кг К);

- расход холода на компенсацию потерь в окружающую среду. Принимается для расчетов в пределах от 4 до 6% от общих затрат холода.

- расход холода на компенсацию потерь в окружающую среду. Принимается для расчетов в пределах от 4 до 6% от общих затрат холода.

Необходимая поверхность испарителя холодильника определяется по зависимости:

где,

- температура хладагента при выходе из испарителя, °С;

- температура хладагента при выходе из испарителя, °С;

- температура испарения хладагента, °С. Обычно их разность 5° С;

- температура испарения хладагента, °С. Обычно их разность 5° С;

- коэффициент теплопередачи испарителя, кВт/(м2 К).

- коэффициент теплопередачи испарителя, кВт/(м2 К).

Коэффициент теплопередачи для рассольных испарителей приведен в табл. 16.

Таблица 16

| Вид испарителя

| Коэффициент теплопередачи

, кВт/(м2 K) , кВт/(м2 K)

|

| Погружной

| 0, 23...0, 29

|

|

|

| Кожухотрубный одноходовой

| 0, 35...0, 40

|

| Кожухотрубный многоходовой

| 0, 40...0, 465

|

Для батарей непосредственного испарения, коэффициент теплоотдачи может быть определен по эмпирической зависимости:

где,

- средняя разность температур между температурой воздуха в камере и температурой испарения хладагента.

- средняя разность температур между температурой воздуха в камере и температурой испарения хладагента.