|

Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |

|

Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |

Кривая уплотнения; 2 – кривая разуплотнения

Порядок выполнения работы

Каждый студент получает индивидуальное задание, состоящее из плана строительной площадки, трех геологических колонок, таблицы основных и дополнительных характеристик и гранулометрического состава грунтов. По этим данным необходимо вычислить следующие производные характеристики: удельный вес грунта в естественном состоянии плотность в сухом состоянии коэффициент пористости удельный вес с учетом взвешивающего действия воды

число пластичности показатель текучести степень влажности Определение разновидностей грунтов производить по ГОСТ 25100-95. Механические характеристики определить по табл. 1, 2, 3 приложения 1 СНиП 2.02.01-95. По результатам работы составить сводную таблицу физико-механических характеристик (табл. 1).

Таблица 1 Сводная таблица нормативных характеристик грунтов (пример)

_____ Значения приняты ориентировочно Лабораторная работа № 2

Компрессионные испытания грунтов

Цель работы: определение характеристик сжимаемости грунтов.

Содержание работы

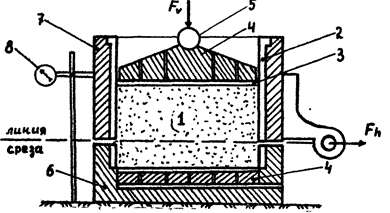

Компрессией называют сжатие образца грунта вертикально приложенным равномерно распределенным давлением в условиях, исключающих возможность боковых деформаций. Способом компрессии в одометре (рис. 1) определяют коэффициент уплотнения (сжимаемости) грунта.

Рис.1 Схема одометра: 1 – образец грунта; 2 – кольцо; 3 – фильтровальная бумага; 4 – штамп с отверстиями; 5 – поддон; 6 – жесткая обойма; 7 – индикаторы часового типа; 8 – центрирующий шарик

При испытании образец грунта находится в цилиндрическом кольце диаметром D высотой Н. Сжатие происходит при свободном удалении воды из пор грунта через металлические штампы с отверстиями. В качестве критерия стабилизации осадки между моментами приложения нагрузки принят интервал времени, равный 4 минутам. При выполнении учебной лабораторной работы величины давления можно принять следующие, кПа:

После приложения ступени давления снимают показания индикаторов с интервалом равным 1 мин., до выполнения условного критерия стабилизации осадки. Затем прикладывают следующую ступень давления и т.д. При проведении компрессионных испытаний грунта на приборах конструкции Гидропроекта исходные данные будут следующими:

Перед началом опыта должен быть назначен начальный коэффициент пористости грунта Порядок выполнения работы

1. Снимают подвеску с нагрузочного рычага прибора и одометр со станины и разбирают его. 2. Образец грунта отбирают режущим кольцом одометра. Для этого кольцо ставят острым краем на монолит грунта. Грунт вокруг кольца удаляют острым ножом, а кольцо легким нажимом постепенно вдавливают в грунт. После погружения кольца, заключенный в нем грунт отделяют от монолита и зачищают вровень с краями кольца. С торцов кольца на поверхность грунта накладывают кружки фильтровальной бумаги. 3. Собирают одометр и устанавливают его на станину прибора. Собирают систему нагружения. 4. Устанавливают индикаторы. Поворотом шкалы индикатора фиксируют начальный нулевой отсчет. 5. Прикладывают первую ступень давления и пускают в ход секундомер (взять отсчет времени по часам). 6. Записывают в журнал испытаний (табл. 2) показания индикаторов с интервалом через минуту от момента приложения нагрузки до момента выполнения условного критерия стабилизации осадки. 7. Прикладывают следующую ступень давления и записывают показания индикаторов часового типа в журнал испытаний нарастающим итогом (от нуля, установленного в начале опыта) через те же промежутки времени с момента увеличения нагрузки и т.д. 8. По величинам конечных деформаций (после сжатия каждой ступенью давления) вычисляют соответствующие значения коэффициента пористости

Таблица 2 Журнал испытаний (пример заполнения)

Примечания:

Таблица 3 Журнал вычислений (пример)

По данным табл.3 строят компрессионные кривые (рис.2):

Рис. 2. Графики компрессионных кривых: Лабораторная работа № 3 Содержание работы Сопротивление грунта срезу (сдвигу) зависит о величины нормальных к плоскости среза напряжений

Математические параметры этой зависимости Для определения характеристик прочности необходимо провести испытание на сдвиг нескольких образцов одного и того же грунта при разной величине вертикальных сжимающих напряжений, но одной и той же плотности [1, с. 48]. Испытания проводятся на срезном приборе конструкции Гидропроекта (рис. 3), площадь образца Рекомендуется выполнить по два опыта на срез грунта при вертикальных давлениях Порядок выполнения работы 1. Ослабляют трос передачи горизонтальной нагрузки и фиксируют его положение тормозом. Снимают с обеих нагружающих систем подвески, отодвигают рамку вертикальной нагрузки и извлекают из срезной коробки прибора режущее кольцо. 2. Вырезают с помощью кольца образец глинистого грунта из монолита или переносят кольцо с грунтом из прибора для уплотнения грунтов перед сдвигом. Торцы образца покрывают бумажными фильтрами. 3. Помещают в прибор кольцо с грунтом и собирают систему вертикального, а затем горизонтального нагружения, соблюдая обратную последовательность операций по отношению к п.1. При работе с песчаными грунтами образец вырезать невозможно, поэтому предварительно собирают систему горизонтального нагружения, установив верхнюю подвижную обойму вместе с кольцом. Засыпают песчаный грунт в кольцо на высоту 35 мм, выравнивают поверхность, устанавливают штампы и собирают систему вертикального нагружения.

Рис. 3. Схема срезной коробки: 1 – образец грунта; 2 – кольцо; 3 – фильтровальная бумага; 4 – штамп с отверстиями; 5 – центрирующий шарик; 6 – нижняя неподвижная обойма; 7 – верхняя подвижная обойма; 8 – индикатор часового типа

4. Устанавливают величину зазора 0, 5-1 мм между подвижной и неподвижной частями (обоймами) срезной коробки и кладут на подвеску рычага системы вертикального загружения гирю массой 5. Освобождают тормоз и плавно натягивают трос, передающий сдвигающую нагрузку. 6. Устанавливают начальный отсчет на индикаторе не менее 5 мм (по красной шкале) и прикладывают к подвеске сдвигающей системы первую ступень нагрузки Напряжения

где 7. Через 1 мин регистрируют в журнале испытаний (табл. 5) показания индикатора (время равное 1 мин, принято за условную стабилизацию деформации среза) и прикладывают следующую ступень касательной нагрузки. Таблица 5 Журнал испытаний (пример)

8. Наращивание срезающей нагрузки ведут до тех пор, пока перемещение верхней каретки 9. После среза образца прибор перезаряжают и производят новый опыт с тем же грунтом, но при следующем значении По графику определяем

= 175 кПа; 2 – при = 175 кПа; 2 – при  = 250 кПа = 250 кПа

Рис. 5. График зависимости сопротивления срезу от нормального давления (диаграмма среза) Лабораторная работа № 4

Определение напряжений от собственного веса грунта

Цель работы: ознакомление с методикой расчета напряжений. Напряжения от собственного веса грунта называют иногда природными или бытовыми напряжениями. Их компонентами являются вертикальные (szg) и горизонтальные (sxg=syg) напряжения. Они вычисляются по следующим формулам szg=g h; sxg=x g h, где g – удельный вес грунтов, кН/м3; h – мощность слоя грунта, м; x – коэффициент бокового давления в массиве. Вертикальные напряжения являются наибольшими и соответствуют весу столба грунта до поверхности. Величина горизонтальных напряжений определяется коэффициентом бокового давления, который находится через коэффициент бокового расширения (коэффициент Пуассона)

Когда основание состоит из нескольких разновидностей грунтов, природные напряжения равны сумме напряжений, возникающих от веса вышележащих слоев

Наличие грунтовых вод в слоях песка оказывает взвешивающее действие на грунт. При этом расчёт вертикальных напряжений производится с использованием удельного веса грунта, взвешенного в воде

где gs – плотность частиц грунта, г/см3; gw – плотность воды, г/см3; g – ускорение свободного падения, м/с2; e – коэффициент пористости грунта. В глинистых грунтах, где вся вода находится в связном состоянии, взвешивающее действие воды не учитывается. А в случае, когда глинистый грунт является подошвой водоносного слоя, вертикальные напряжения увеличиваются на величину веса столба воды

где gw – удельный вес воды, кН/м3; hв – высота столба воды, м. Напряжения от собственного веса грунта применяются при расчёте осадок фундаментов и определении давления на подземные инженерные сооружения.

Порядок выполнения работы

Студенты получают геологический разрез с основными физическими характеристиками всех слоев грунта. Значения коэффициента бокового давления приведены в табл. 6. После расчёта по формулам и строят соответствующие эпюры. Таблица 6 Исходные данные для расчета

Расчеты на устойчивость могут быть выполнены в двух вариантах: Вариант 1 – поверхность скольжения откоса задается. Необходимо определить h. Вариант 2 – наиболее вероятная линия скольжения находится путем поиска минимальной величины h. В настоящей работе студентам предлагается выполнить расчет по первому варианту. При этом центр вращения находится по значениям углов a и b (см. рис. 8). Значения углов определяются по табл. 8, исходя из величины заложения откоса. Таблица 8 Значение углов a и b для определения центра вращения

Пример выполнения Исходные данные для расчета: откос из однородного грунта (суглинка) высотой 11м и заложением 1: 1 (угол откоса 45°). Физико-механические свойства грунта: g=19 кН/м3, j=20°, с=40 кПа. Необходимо оценить устойчивость откоса в непосредственной близости от автомобильной дороги. Последовательность расчета 1. В масштабе 1: 100 строится схема откоса (рис. 11). 2. Вычисляется центр вращения О. Для этого по табл. 8 определим значения углов: a=28° и b=37°. На пересечении линий АО и BО находится центр вращения. 3. Из центра вращения проводится линия скольжения радиусом R и контуры призмы сползания ABC определены. 4. Производится разделение призмы АBС на отсеки шириной по 3 м. В нашем примере получилось 7 отсеков. Каждый отсек имеет свою линию сдвижения li, площадь Аi и вес грунта Qi. 5. Определяются углы наклона поверхности скольжения в каждом отсеке ai. Углы отсчитываются от линии, перпендикулярно проходящей через центр вращения. При этом ai, находящиеся на левой стороне от центра вращения, имеют знак " минус" (например, угол a7 на рис. 11).

Рис. 11. Расчётная схема откоса 6. Дальнейший расчет производится в табличной форме (табл. 9). После заполнения таблицы определяется сумма удерживающих и сдвигающих сил. 7. Вычисляется коэффициент устойчивости откоса.

Таблица 9 Расчет устойчивости откоса

Сумма сдвигающих сил

Сумма удерживающих сил

+(220, 6+168, 0+144, 0+128, 0+120, 0+120, 0+120, 0)=1782, 3 кН/м.

Вывод: откос находится в стабильном устойчивом состоянии. Уменьшение коэффициента h возможно при обводнении откоса, так как это приведет к снижению прочностных характеристик грунта.

Лабораторная работа № 7 Расчёт подпорной стенки на плоский сдвиг по подошве Цель работы: ознакомление с методикой расчета подпорных стен. Когда устойчивость откоса требуемой крутизны не обеспечивается, а уположить откос нельзя, для его поддержания приходится устраивать подпорные стенки. Последние, поддерживая грунт, испытывают с его стороны давление, которое называют активным давлением (Еa). Обычно подпорная стенка заглубляется в грунт и её смещению препятствует грунт с передней стороны стенки (рис. 12). Такое сопротивление грунта называется пассивным давлением (Еp). Препятствует горизонтальному смещению также сила трения стенки о грунт по подошве (f).

Рис. 12. Схема действия сил на подпорную стенку Подпорная стенка сохраняет устойчивость при условии: Ea£ (G f+Ep), где G - вес подпорной стенки на погонную длину 1 м, кН (т). Рассмотрим случай, когда подпорная стенка с вертикальной гладкой поверхностью поддерживает массив песчаного грунта горизонтального сложения. Тогда величины равнодействующих активного и пассивного давлений определяются по следующимформулам:

где g – удельный вес грунта, кН/м3; H – высота подпорной стенки, м; h – глубина заглубления стенки в грунт, м; j – угол внутреннего трения грунта, град. Точки приложения Еа и Ер находятся соответственно на расстоянии 1/3 Н и 1/3 h от подошвы подпорной стенки. Порядок выполнения работы Каждый студент получает индивидуальные задания преподавателя, исходя из табл. 10 и проводит расчёт. Таблица 10 Исходные данные для расчета подпорной стенки

Пример Исходные данные. Подпорная стенка из бетона высотой Н=9 м, шириной b=2 м имеет заглубление h=2 м. Удельный вес бетона g=24 кН/м3, угол внутреннего трения j=30° и сцепление с=0 кПа. Коэффициент трения бетона о песок f=0, 45.

Последовательность расчёта 1. В масштабе строится расчётная схема (см. рис. 10). 2. Вычисляется вес подпорной стенки на 1 погонный метр длины: G=H b gбет=9× 2× 24=432 кН/м (43, 2 Т/м). 3. Определяется величина активного давления на 1 погонный метр стенки: Ea=0, 5× 18× 92× tg2(45°-15°)=9× 81× 0, 333=240, 0 кН/м (24, 00 Т/м). 4. Вычисляется величина пассивного давления на 1 погонный метр стенки: Ер=0, 5× 18× 32× tg2(45°+15°)=9× 9× 2, 999=242, 9 кН/м (24, 29 Т/м). 5. Проверяется выполнение условия: 242, 7 кН/м< (432, 0+242, 9) кН/м=674, 9 кН/м. Расчёт показал, что подпорная стенка сохраняет устойчивость с большим запасом. Она сохранила бы устойчивость даже в том случае, когда подошва не заглублялась бы в грунт. Нами рассмотрен простейший случай. Расчёт усложняется, например, когда поверхность грунта имеет уклон, или подпорная стенка имеет сложную конфигурацию, или основанием стенки служит влажный глинистый грунт.

Использованные стандарты 1. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. 2. ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 3. ГОСТ 12248-96. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости. 4. СНиП 2.02.01-95. Основания зданий и сооружений.

Приложения Приложение 1 Нелессовых грунтов Популярное:

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-31; Просмотров: 842; Нарушение авторского права страницы